一見硬そうな印象もある国立工芸館ですが、実は子どもたちにもっと足を運んでもらいたいと、「心がのってくる仕掛け」をたくさん用意しています。今回は子どもと一緒に行きたくなる国立工芸館の知られざる魅力をギュッとご紹介。記事の最後には、週末のお出かけに最適なイベントの情報もありますので、お見逃しなく♪

◾️本物に触れて感じる体験を

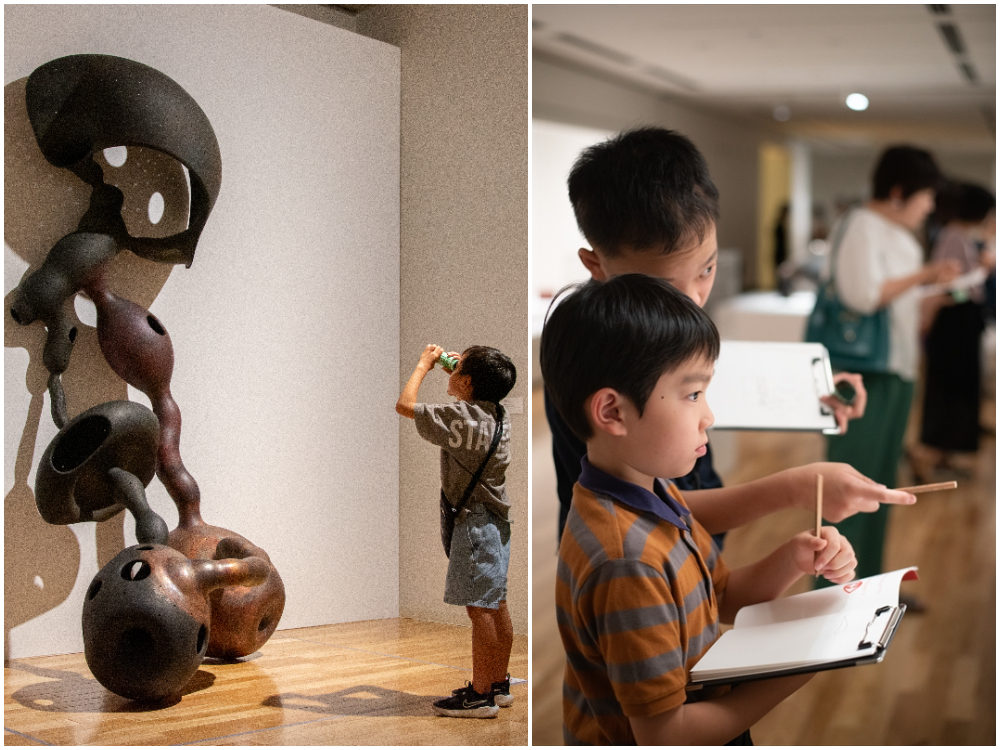

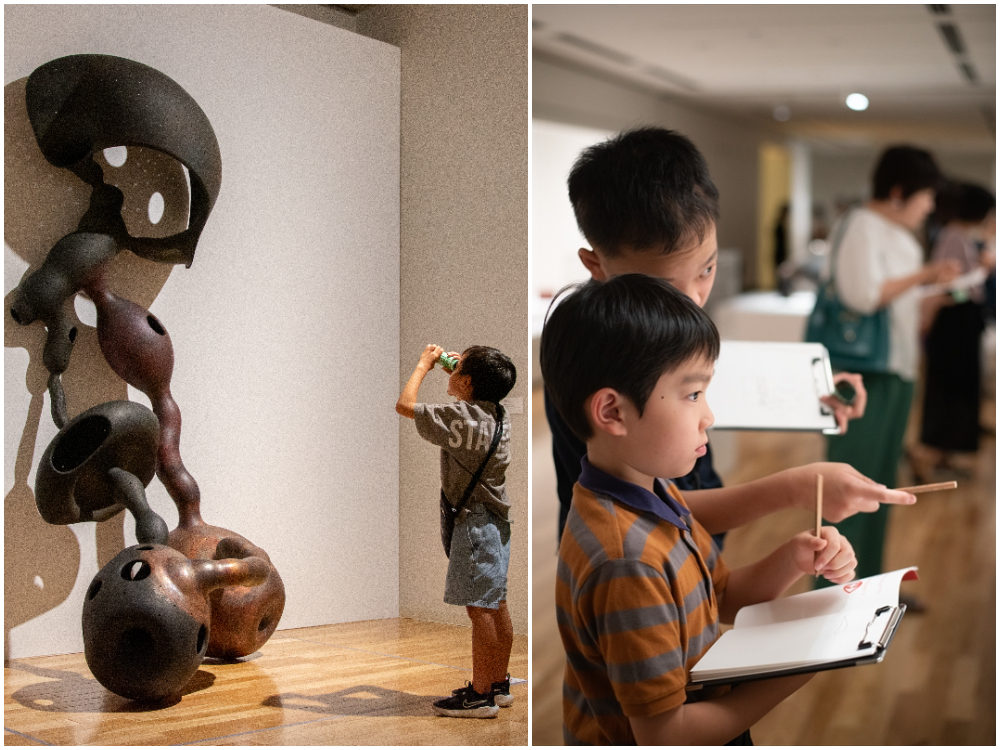

子ども向けの玩具よりも、子どもに媚びない「本物」の方が子どもウケがいい。そんな状況を経験した方は多いのではないでしょうか。忖度のない、素直な子どもたちの目がまっすぐに向かうのは本物の魅力。毎年夏休みの期間に行われる同館の子ども向けの展覧会やワークショップは、本物を知る子どもたちも満足する内容となっています。

「当初は、”子どもに喜んでもらうにはどうしたらいいか?”という視点で、動物など、子どもに親しみやすいテーマを選んでいました。しかし、子どもが鑑賞することを想定していたコーナーよりも、大人用にと考えた人間国宝の作品を前にして、じっと佇む子どもたちの姿もありました。そこで、子ども/大人と分けるのではなく、”子どもと一緒に工芸を見る機会を増やそう”と、あえて、単一のテーマで構成した展覧会を2010年から開催しています。子どもと大人という、視点の違う者同士が一緒に時間を過ごすからこそ楽しめる。そんな工夫をしています」。そう話すのは、子どもが主体的に活動できる企画やその感性を育む試みを続ける、同館教育普及室の方々です。

(写真:haruharehinata)

2017年に東京時代の国立工芸館で開催された「こども×おとな工芸館 調度♡ハッピーのかたち」の「×」には、それぞれの感性で刺激を与えあいながら、相乗効果でより豊かな鑑賞体験をしていただけたらという意味がこめられていました。2019年の「みた?ーこどもからの挑戦」では、子どもの目が切り取った工芸の根源的な姿をもとにテーマを再構築するなど、子どもの目線をより大事にするようにしているそうです。

「以前開催して好評だったバッジ作りのワークショップ”ピカ☆ボコバッジ”には、ドイツ製の薄い金属シートを使用しました。裏側からボールペンで跡をつけることで、彫金にも似たピカピカボコボコした模様を出すことができます。集中して作品に向かう姿はまさに小さな工芸家。子どもたちが無理なく楽しんだ結果がかたちとなるように、また、その時に開催されている展覧会に関連した内容になるようにしています」。

■子どもの目を信じる

「見る、触る、語る」の各プロセスを丹念に行う鑑賞プログラム「タッチ&トーク」。人間国宝から人気の若手作家まで、さまざまな作家が想いを込めて作り上げた作品に実際に触れることができます。ガイドスタッフからの問いかけと共に、普段はガラス越しでしか見ることのできない作品の重さ、肌触り、指先の感触などを感じられる時間です。子どもたちは「見る力」を養い、大人たちは子どもの視線の鋭さに驚くに違いありません。

「作品に触れる」と聞くと、子どもが落としたり壊したりしないだろうかと心配する親御さんも多いかと思います。しかし国立工芸館のスタッフさんたちは「作品自体が触り方を教えてくれるから大丈夫ですよ」と笑顔で答えます。

例えば茶碗や鉢に触れる際は、その作品の縁を指で優しくなぞるように触る。壺を持ち上げるときはしっかりと両手でもつ。使う人に寄り添うように存在する工芸作品から学ぶことは多く、素直な鑑賞者である子どもは、作品からのメッセージを受け取り、こちらの想像以上に、”触察”できるのだといいます。

「”触察”とは触って観察すること。ただむやみやたらに触るのではなく、手から情報を得ながら能動的に鑑賞できる流れや、もっともっと作品を見たくなるような、”心がのってくる仕組み”を整えていく。それが私たちの仕事でもあります」。

◾️やっちゃいけないことをやっちゃおう

「”人をジロジロ見ちゃいけません”って教えられると思うんですけど、ここでは作品をジロジロ見ることを良しとしています。やっちゃいけないことを逆手に取って発見を促そうとするのは、国立工芸館らしい遊びの精神といえるかもしれません」。

そう言って見せてくれたのは、「ジロメガネ」という名の紙の筒。単眼鏡ふうの「ジロメガネ」を通して周りを見回してみると、不思議と目に入ったモノを集中して見ることができます。視野を限定するからこそ、気づくことがあるんですね。また「たんけんかのおぼえがき」と題されたA5サイズのワークブックには、「きょうの気分」「気になった作品の理由」「もしたべることができたなら」といった、思わず笑ってしまう質問も並び、自分でその答えを書き込むことができます。

(写真:haruharehinata)

「様々な問いかけは、どれも作品と向き合う窓を次々に開いてくれるものです。見る人自身の経験や記憶、五感で得た刺激、好き・嫌いなどの感覚など、思いつくままに書き出してみましょう。そうするうちに点と点を繋いでいくような豊かな鑑賞体験が紡ぎ出されるかもれしれません」。

そうした子どもたちの様子を見て、大人たちも気付かされることは多いと教育普及室長の今井さんは言います。

「子どもたちの鑑賞の様子や特設ボードに掲示してくれた”図鑑カード”から、次の展覧会の種をもらうこともあります。さまざまな仕掛けを通して、熱心に鑑賞する子どもたちの姿を見て、大人の鑑賞姿勢も変わります。子どもたちの視点を通して、大人も一緒に気づき、時には思いがけない深い感銘を受けることもありますよ」。

通常ワークショップは夏に行われますが、今回は子育て支援の一環で『Adobe Foundation』の助成で行われる特別なプログラムとなっています。このプログラムは、子ども達が芸術に触れる機会の拡大を目指す国立美術館全体の取り組みでもある「Connecting Children with Museums」のひとつで、Adobe Foundationの支援のもと実施されています。

Connecting Children with Museums initiative is supported by the Adobe Foundation.

「国立工芸館のイベントは、家族とともに”子どもを育む”ことを念頭に企画しています。子どもと一緒に家族で同じ体験をすることによって、親も子もそれぞれが楽しみ、学び、何かを感じてほしい。だから持って帰れる”作品”は、記憶や思い出を呼び覚まし、豊かな明日を導く装置ともなります。ご家族で過ごす大切な時間づくりに国立美術館として関わることができたら嬉しいです」。

2月23日(日・祝)、3月22日(土)・23日(日)に開催されるワークショップは、どれも魅力的な内容ばかり。対象年齢は中学生以下の子どもとその家族で先着10家族。気になる方は下記から申し込みを。

【国立工芸館春待ち☆スペシャル】

①2月23日(日・祝)「たんけん!こども工芸館~リピート・リピート・モビール作り」

②3月22日(土) 「たんけん!こども工芸館~つぎつぎぬのワークショップ」

③3月23日(日) 「たんけん!こども工芸館~バッジ&ウオッチ³」

◾️イベントの詳細はこちら

◾️「Connecting Children with Museums」のその他の取り組みについてはこちら

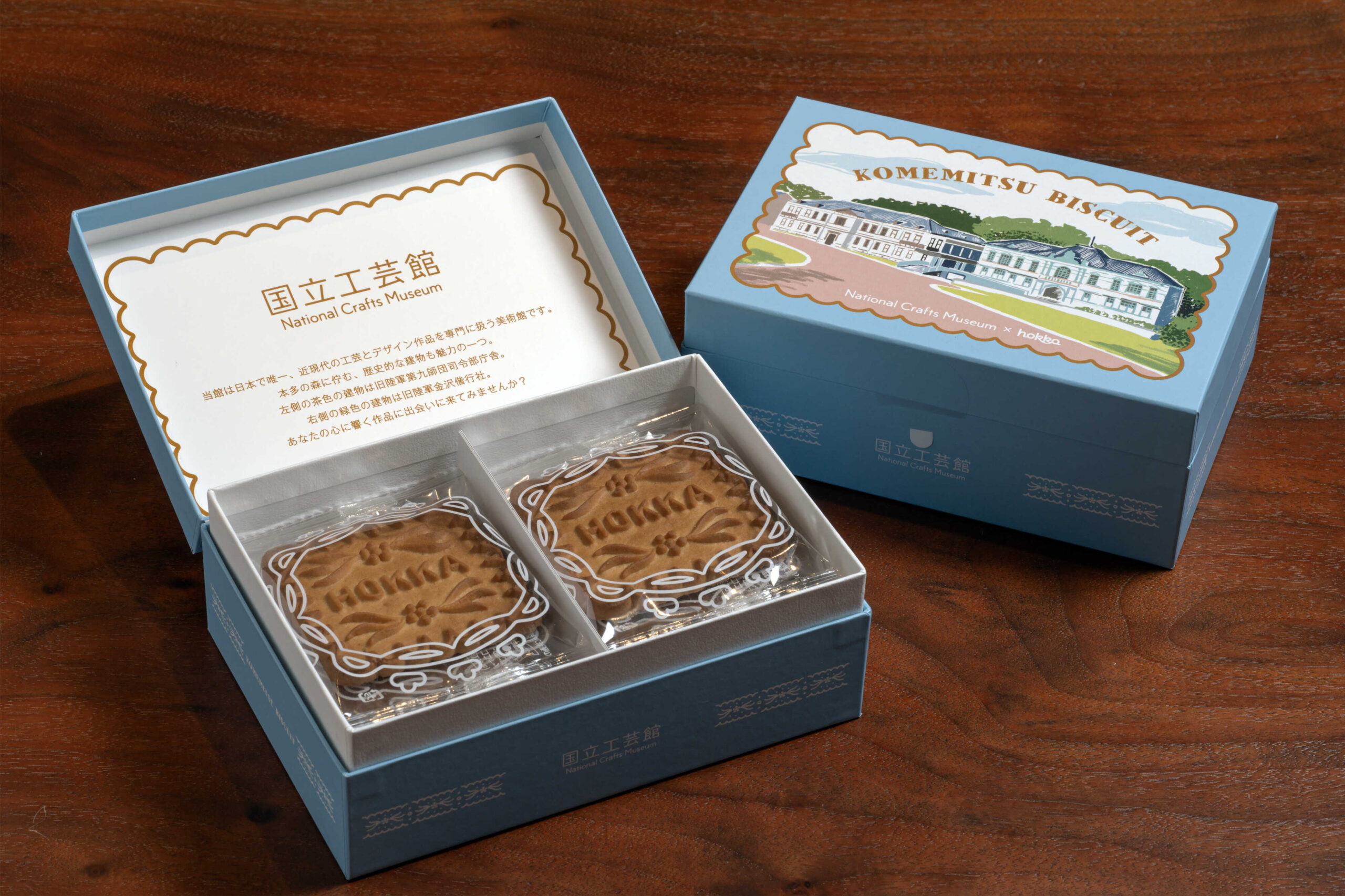

■国立工芸館

石川県金沢市出羽町3-2

TEL/050-5541-8600(ハローダイヤル)

開館時間/9:30〜17:30 ※入館は17:00まで。※展覧会により開館時間が異なる場合があります。

休館日/月曜(祝休日は開館し翌平日休館)、展示替期間、年末年始

P/あり (近隣文化施設との共用駐車場)

◾️Webサイトはこちら

◼️Instagramはこちら

◼️Facebookはこちら

◼️Xはこちら